色々な作物に使いたい方に! IPMの1剤に! 手軽に使いたい方に!

様々な使い方をご提案

エコピタ液剤の特長

◆ 幅広い作物のアブラムシ類・ハダニ類・コナジラミ類・うどんこ病に対して効果があります!

エコピタ液剤は野菜類・果樹類・花き類・観葉植物等、幅広い作物に登録を持つ園芸用殺虫殺菌剤(気門封鎖剤)です。

物理的に効くため、既存の殺虫剤や殺菌剤に感受性が低下したこれらの病害虫に対しても問題なく使用できます。

◆ 収穫前日まで何回でも使用でき、発生場所へのスポット散布も可能です!

エコピタ液剤の有効成分である還元澱粉糖化物は、マヨネーズやケチャップ、菓子類など幅広い食品に使用されており、私たちの生活においても身近なものとなっています。

使用回数に制限がなく、5~7日間での繰り返しの散布による薬害発生リスクが少ないことを確認していますので、病害虫の多発生時は発生場所への短期間での繰り返しの散布による徹底防除も可能です。

◆ 天敵や有用昆虫に対する影響が少ないです!

ミヤコカブリダニ、チリカブリダニ、タイリクヒメハナカメムシ、コレマンアブラバチ等主要な天敵類に対して影響が少ないことを確認しています。

よって天敵類の放飼前だけでなく放飼中も使用できます。

★ミツバチやマルハナバチはエコピタ液剤散布後、植物体が乾けば放飼できます。

★有効成分による影響はほとんどありませんが、薬液で水没したり流されてしまう可能性があるため、天敵放飼直後の散布は避けてください。

エコピタ液剤の適用病害虫とその被害

◆ ハダニ類

野菜、マメ科作物、花き、果樹、たばこ等幅広い作物を加害します。野菜類で発生するハダニ類はナミハダニ、カンザワハダニの2種類が主です。

葉裏からの吸汁加害が主で、被害箇所は葉の色素が抜けて白くカスリ状になり、葉が褐変したり萎縮します。

ハダニが出す糸によってクモの巣状に覆われるほどひどくなった場合、枯死することもあります。

ハダニ類に登録のある農薬はたくさんありますが、薬剤抵抗性がつきやすく防除が困難な害虫です。系統の異なる複数の薬剤でローテーション防除を行うとともに、薬剤抵抗性に関係なく使用でき、かつ、薬剤抵抗性がつきにくいといわれるエコピタ液剤のような気門封鎖剤を活用することも大切です。

-

卵

-

幼虫 若虫

-

成虫

↑ 写真の卵・幼虫・成虫はすべて左がナミハダニ、右がカンザワハダニ

-

スイカの被害葉

-

キュウリの被害葉

-

イチゴの被害葉

◆ アブラムシ類

非常に多くの種が存在し、ほとんどの作物に発生し加害します。

幅広い作物を加害するアブラムシ類もいれば(モモアカアブラムシ、ワタアブラムシなど)、特定の作物のみを加害するアブラムシ類もいます。

代表的なアブラムシとして、野菜類で最もよく発生するモモアカアブラムシ、ウリ科・ナス科など果菜類に発生の多いワタアブラムシ、アブラナ科野菜で発生の多いダイコンアブラムシ及びニセダイコンアブラムシがあります。

作物の葉や茎、つぼみに群棲して吸汁し、生育を阻害します。

その他にウイルス病を媒介したり、排泄物がアリを誘引したり「すす病」を誘発するなど、二次的被害もあるため注意が必要です。

-

モモアカアブラムシ

-

ワタアブラムシ

-

ダイコンアブラムシ

-

モモアカアブラムシと排せつ物による汚れ①

-

排せつ物による汚れ②

-

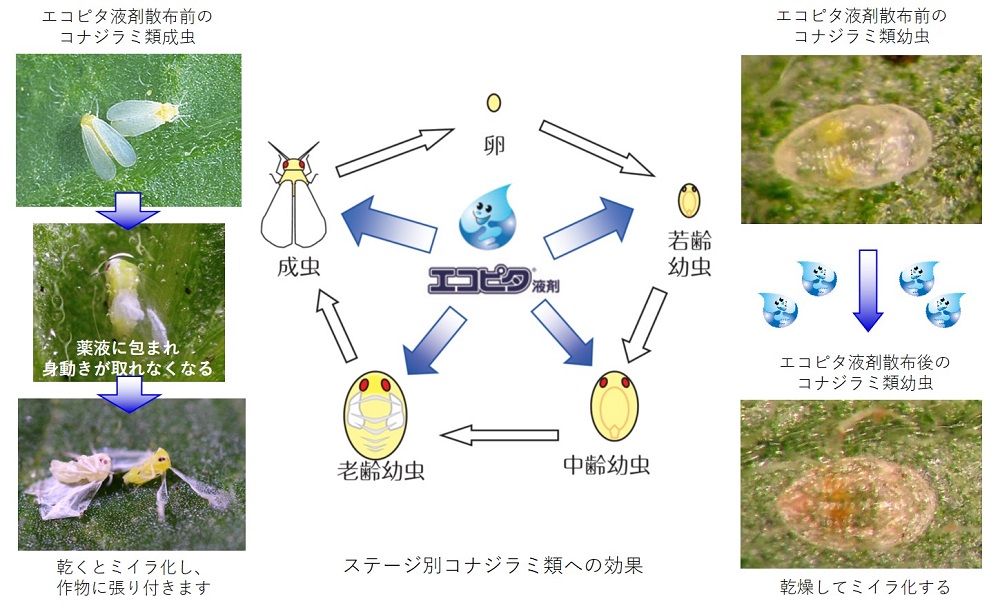

◆ コナジラミ類

ナス科作物、ウリ科作物、アブラナ科作物、インゲン等を加害します。

成虫及び幼虫が吸汁加害することで生育抑制されたり、排泄物にすすが発生することで葉や果実が汚れ、それに伴って光合成の阻害が起こったりします。

また、コナジラミ類はトマト黄化葉巻病やウリ類の退緑黄化病など、さまざまな病原ウイルスを媒介します。

特にトマト黄化葉巻病はタバココナジラミによってのみ媒介される病気のため、タバココナジラミの徹底防除こそが最も重要になります。厄介なことにこの害虫は様々な殺虫剤に対して抵抗性を発達させているため、化学農薬だけでの防除が非常に難しくなっています。

防除においては、気門封鎖剤の活用はもちろん、防虫ネットの使用といった物理的防除や周辺の除草などの耕種的防除なども重要です。

-

オンシツコナジラミ(左)とタバココナジラミ(右)の成虫

-

オンシツコナジラミによるすす病

-

タバココナジラミ媒介のトマト黄化葉巻病

◆ うどんこ病

野菜類や花き類など多くの作物に発生し、特にイチゴ、トマト、キュウリなどで問題になります。

感染初期はうっすら白い程度ですが、次第に濃くなりうどん粉をまぶしたようになる症状が葉や葉柄などに発生し、イチゴでは果実にも発生します。

葉の表面が覆われると光合成が阻害されたり、葉から栄養を吸収されるので生育不良になり、野菜では食味が低下する、果実が肥大しない、ひどい場合には枯死するなどの被害があります。

-

キュウリの発病葉

-

トマトの発病葉

-

イチゴの発病果

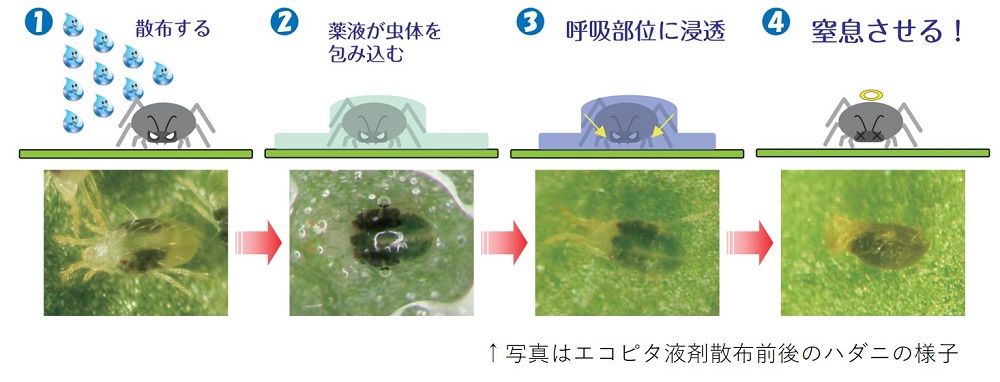

エコピタ液剤のハダニ類・アブラムシ類・コナジラミ類に対する働き方と散布前後の様子

◎ハダニ類・アブラムシ類・コナジラミ類には幼虫と成虫に効果を発揮します。

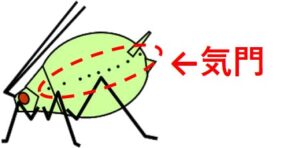

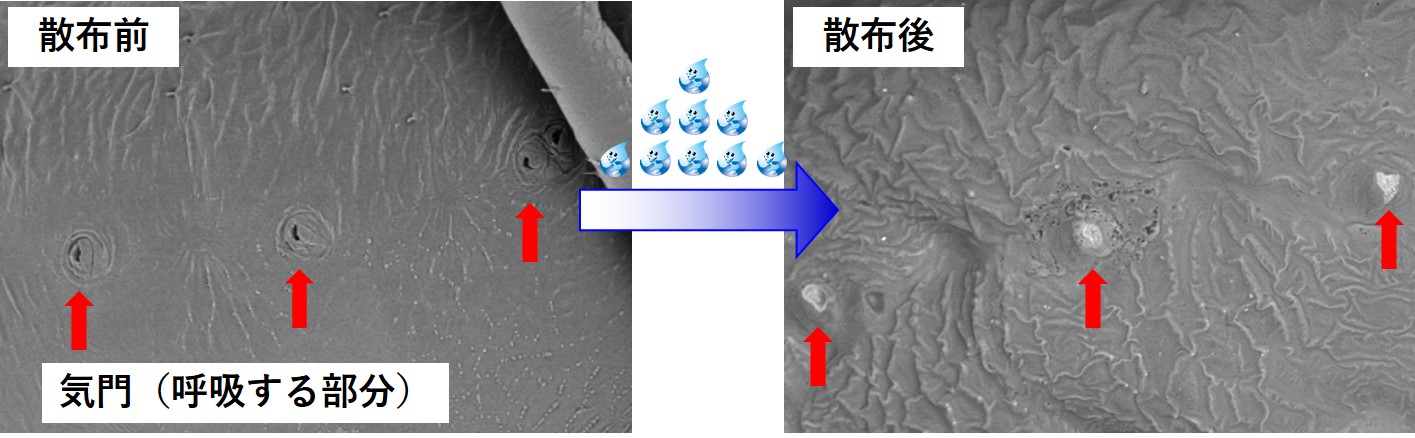

エコピタ液剤は対象害虫の呼吸部位(気門)から浸透して塞ぎ、窒息死させます。

散布後はひからびて乾燥した姿が見られます。

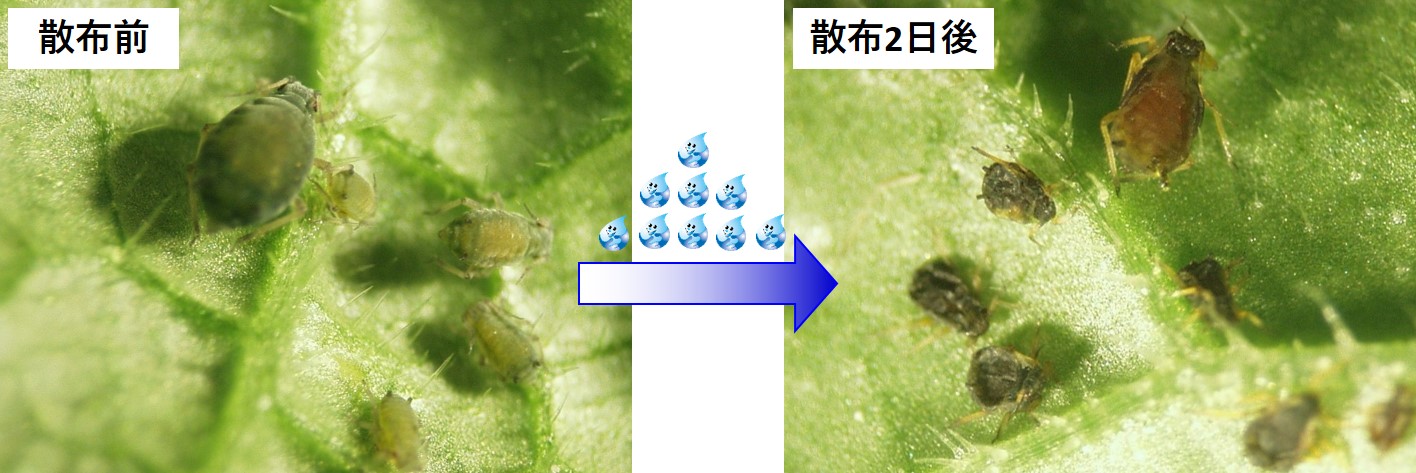

エコピタ液剤散布前後のアブラムシの様子

写真はワタアブラムシに対してエコピタ液剤の散布前後の様子です。

散布前(左)は緑色でふっくらしていましたが、散布2日後(右)にはミイラ化して黒色に変色したり、つぶれてしまっています。

この時、アブラムシの気門は下図のように、エコピタ液剤によって白く塞がれています。(赤矢印部分)

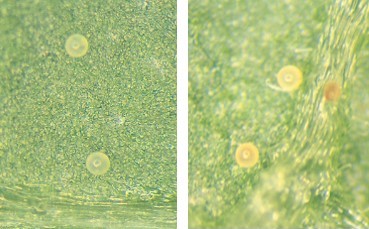

エコピタ液剤散布前後のコナジラミの様子

エコピタ液剤のうどんこ病に対する働き方と散布前後の様子

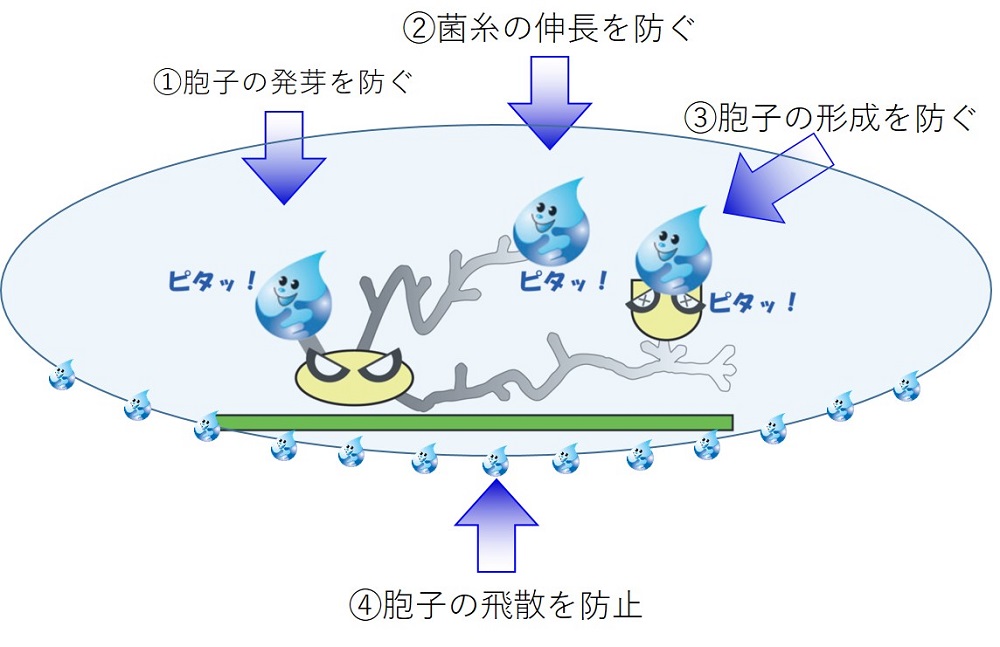

◎うどんこ病には4つの作用で効果を発揮します。

うどんこ病は胞子の発芽→菌糸の伸長→新たな胞子の形成→胞子の飛散を繰り返して蔓延します。

エコピタ液剤は物理的に被覆して全てのステージに効果を発揮します。

エコピタ液剤散布前後のうどんこ病の様子

-

エコピタ液剤散布前

-

-

エコピタ液剤散布後

エコピタ液剤がうどんこ病の病斑をしっかり覆って胞子の飛散を防ぎ、感染の拡大をSTOP!

エコピタ液剤の上手な使い方

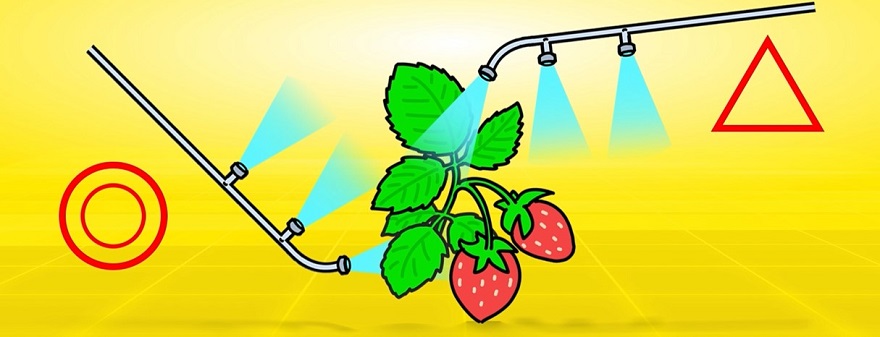

★葉裏まで丁寧に散布してください

ハダニ類、アブラムシ類、コナジラミ類は葉裏に多くいます。散布ムラがあると効果が発揮できないため、丁寧な散布をお願いします。

★5~7日間隔で連続回数散布してください

化学合成薬剤と異なり残効はありません。また、卵には効果が見込めません(ミカンハダニを除く)。

★展着剤の加用は必要ありません

エコピタ液剤だけで十分付着します。

★スポット散布にもおすすめです

使用回数に制限がないため、対象病害虫の発生場所へのスポット散布にもおすすめです。

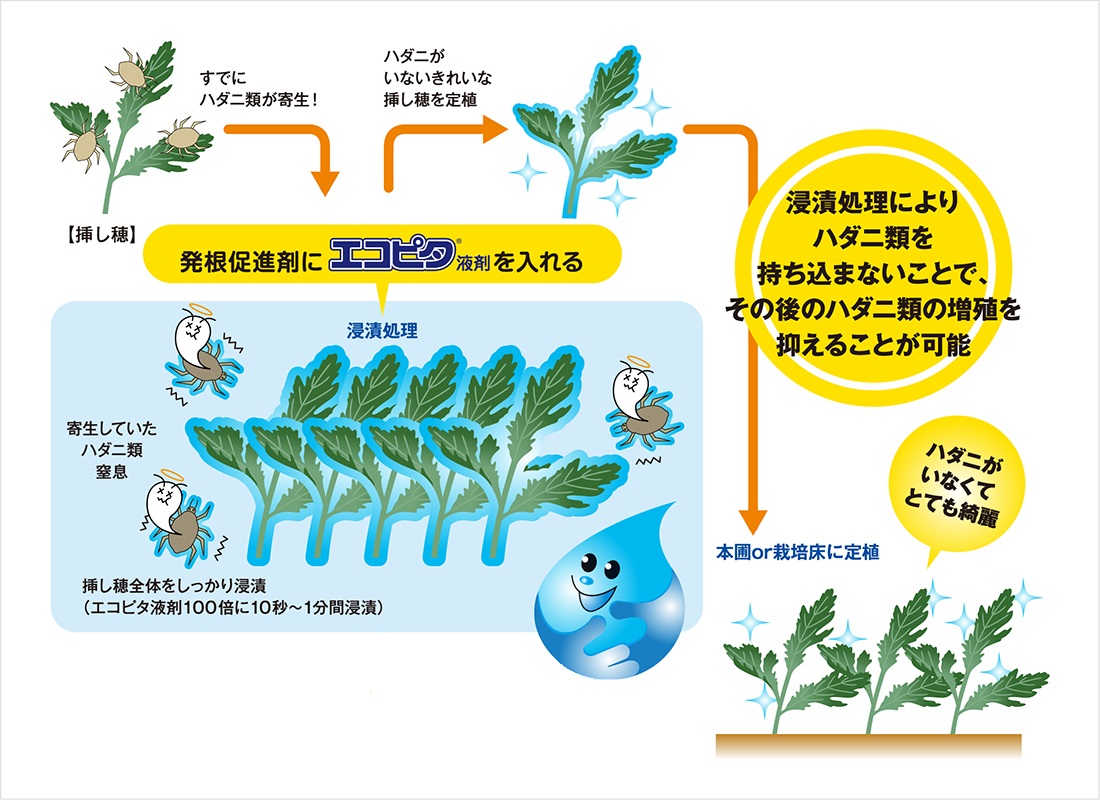

【注目の使い方】きくの挿し穂浸漬処理によるハダニ類の防除について

きくの挿し穂を本圃に定植する前にエコピタ液剤に浸漬処理することで、ハダニがいないきれいなさし穂の定植が可能となります。

他の作物同様、きく栽培場面においてもハダニ類に対する薬剤の感受性低下は報告されています。

有効な殺ダニ剤は少ない状況ですので、本圃へのハダニ類の持ち込みを減らし、初期密度をできる限り減らすことがとても重要です。

詳細はこちらをご覧ください♪ → エコピタ液剤の新しい防除方法 ~きくの挿し穂浸漬処理~

↓↓↓ 園芸用殺虫殺菌剤(気門封鎖剤)『エコピタ液剤』についてYouTubeでも紹介しています♪ぜひご覧ください ↓↓↓